Círculos de cuidado: una apuesta para la disminución de angustias

de adolescentes y jóvenes

Los Círculos de Cuidado son espacios psicosociales creados para acompañar a adolescentes y jóvenes desde la escucha, la confianza y la construcción colectiva. No parten del diagnóstico clínico, sino de reconocer los malestares cotidianos que afectan su bienestar: el silencio, la rabia, la ansiedad, el miedo, la tristeza.

En estos círculos, el diálogo y el vínculo son las herramientas principales. Se comparten experiencias, se nombran emociones y se activan prácticas colectivas de autocuidado y apoyo.

El énfasis está en transitar los malestares sin aislarse apostando por la sensibilidad, la creatividad y la palabra.

Desde nuestra apuesta estratégica, los procesos pedagógicos con adolescentes y jóvenes no son solo espacios de acompañamiento: son también una forma de construir conocimiento. A través de ellos, nos conectamos con sus deseos, emociones y formas de habitar el mundo, lo que nos permite comprender mejor sus realidades y contextualizar nuestras líneas de investigación.

En ese camino, hemos identificado con preocupación cómo muchas y muchos jóvenes enfrentan malestares emocionales y angustias profundas que no están siendo atendidos por el sistema público. Faltan espacios reales para tramitar lo que sienten, y las respuestas institucionales disponibles no logran conectar con sus vivencias ni con los factores estructurales que afectan su salud mental.

Por eso, apostamos por ampliar la comprensión del problema y crear, junto a ellas y ellos, espacios donde puedan procesar sus experiencias de forma colectiva, digna y efectiva. No se trata sólo de investigar o atenderles: se trata de construir respuestas y estrategias desde sus propias voces y contextos.

¿Cuál es el panorama?

Más del 60% de las colombianas y colombianos mayores de edad afirman haber enfrentado problemas de salud mental. En Medellín, el reporte de años de vida potencialmente perdidos por trastornos mentales y del comportamiento han alcanzado cifras históricas (Observatorio Nacional de Convivencia Social y Salud Mental, 2024). Durante 2023, más de 2000 personas intentaron quitarse la vida en la ciudad, registrándose 147 muertes por suicidio. De estas, las juventudes representaron casi la mitad de los suicidios y el 70% de los intentos (Medellín Cómo Vamos 2022 y Medellín Cómo Vamos 2024).

Las juventudes no sólo están sobrerrepresentadas en las tasas de suicidio – siendo el grupo de 14 a 19 años el más afectado -, sino que también sobresalen en otros indicadores, reflejando una alta carga de problemáticas de salud mental. Este grupo concentra un alto porcentaje de episodios depresivos moderados y es el que más utiliza los servicios de salud mental al menos una vez (Observatorio Nacional de Convivencia Social y Salud Mental, 2024).

Pero ¿Qué viven y experimentan las y los jóvenes y adolescentes? ¿Qué angustias sienten y transitan? ¿Qué dolores profundos padecen y procesan para ser un grupo altamente vulnerable a estas problemáticas? Y sobre todo, ¿Desde qué posturas se están planteando estas preguntas? Entendiendo la salud mental como una parte integral de la salud y el bienestar, cómo resultado y determinante de otros ámbitos vitales, y ante la existencia de datos alarmantes y urgentes, ¿qué respuestas gubernamentales e institucionales surgen para atender esta realidad?

Con la entrada en vigor de la Ley 1616 de 23 de Enero de 2013 y la aprobación del Acuerdo 012 de 2020 que crea la Política Pública de Salud Mental y Adicciones del Municipio de Medellín se han dado pasos importantes hacia una comprensión integral de la salud mental. Estas normativas la reconocen como un derecho fundamental y como un ámbito de interés y prioridad nacional basándose en principios de universalidad, equidad e integralidad. Da preferencia a la salud mental de niños, niñas y adolescentes y persigue trabajar desde un Enfoque de Derechos y de Determinantes Sociales, lo que implica reconocer que las condiciones existentes en salud están vinculadas a características individuales, pero también contextuales e históricas, constituyendo las desigualdades socioeconómicas, de género y de etnia factores de riesgo. De este modo, reconoce una doble desventaja: hay personas con más posibilidades de vivir experiencias negativas para la salud que son a su vez las mismas que encuentran más dificultades para acceder a atención en salud.

Sin embargo, y a la vista de los datos, los avances conceptuales y normativos no han sido sustanciales ni suficientes, existiendo una brecha entre el derecho adquirido y su materialización. Los objetivos están lejos de alcanzarse y no se ha logrado la articulación del sistema sanitario, lo que se refleja en la falta de coherencia entre las propuestas y las realidades ciudadanas: la mayoría de personas con trastornos mentales del país no recibe atención (Zamora, Suarez y Bernal, 2018), siguen existiendo profundas barreras de acceso y dinámicas que desestabilizan la salud mental, la oferta sigue siendo escasa, el presupuesto insuficiente, la enfermedad mental estigmatizada. Todo esto afecta especialmente a población precarizada y en situación de mayor vulnerabilidad y muestra una clara violación de un derecho fundamental. La encuesta realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social (2023) afirma que la ciudadanía es consciente de la importancia de incluir la atención en salud mental en el sistema de salud.

Las y los jóvenes parecen ser quienes tienen una mayor aproximación a esta temática, y a su vez, son los más empobrecidos quienes presentan datos más desoladores, pues se enfrentan a horizontes de vida restringidos, que se encuentran atravesados por procesos de estigmatización que retroalimentan estas dolencias y las vuelven profundas. Los dolores están vinculados a la falta de oportunidades laborales que, además de ser escasas, se alejan de sus intereses y expectativas; a la crisis habitacional que refleja las históricas desigualdades urbanas; a la fragilidad de vínculos y redes de apoyo y sostén, sumada a relaciones afectivas marcadas por la liquidez y la flexibilidad; a la falta de espacios de ocio accesibles donde las juventudes puedan expresar, crear y compartir, así como de espacios de representación y participación, lo que va en detrimento de la capacidad de agencia y de la adecuación de las políticas públicas a sus realidades; a la incertidumbre y desesperanza que genera la crisis climática y ambiental; o a la falta de políticas públicas integrales, además de nuevos procesos de gentrificación y turistificación en la ciudad.

Los espacios para actuar ante estas realidades, así como para comprender y abordar los sentires generados son escasos. Además, existen visibles dificultades para el acceso, muchas enmarcadas en posturas y visiones reduccionistas y adultocéntricas que homogenizan y estigmatizan a las juventudes, pues el adultocentrismo, como una estructura sociocultural que piensa que la autoridad legítima reposa en las personas adultas y la producción de la verdad y las normatividades surgen desde sus creencias, percepciones y experiencias (Duarte, 2012), valoran a las infancias y juventudes por su condición futura de adultez, simplificando los problemas del ahora de los y las jóvenes. Todo lo anterior, hace pensar que para los y las jóvenes están más disponibles las sustancias psicoactivas que momentáneamente calmen sus angustias que la posibilidad de acceso a atención psicosocial.

Espacios para el reconocimiento y encuentro colectivo

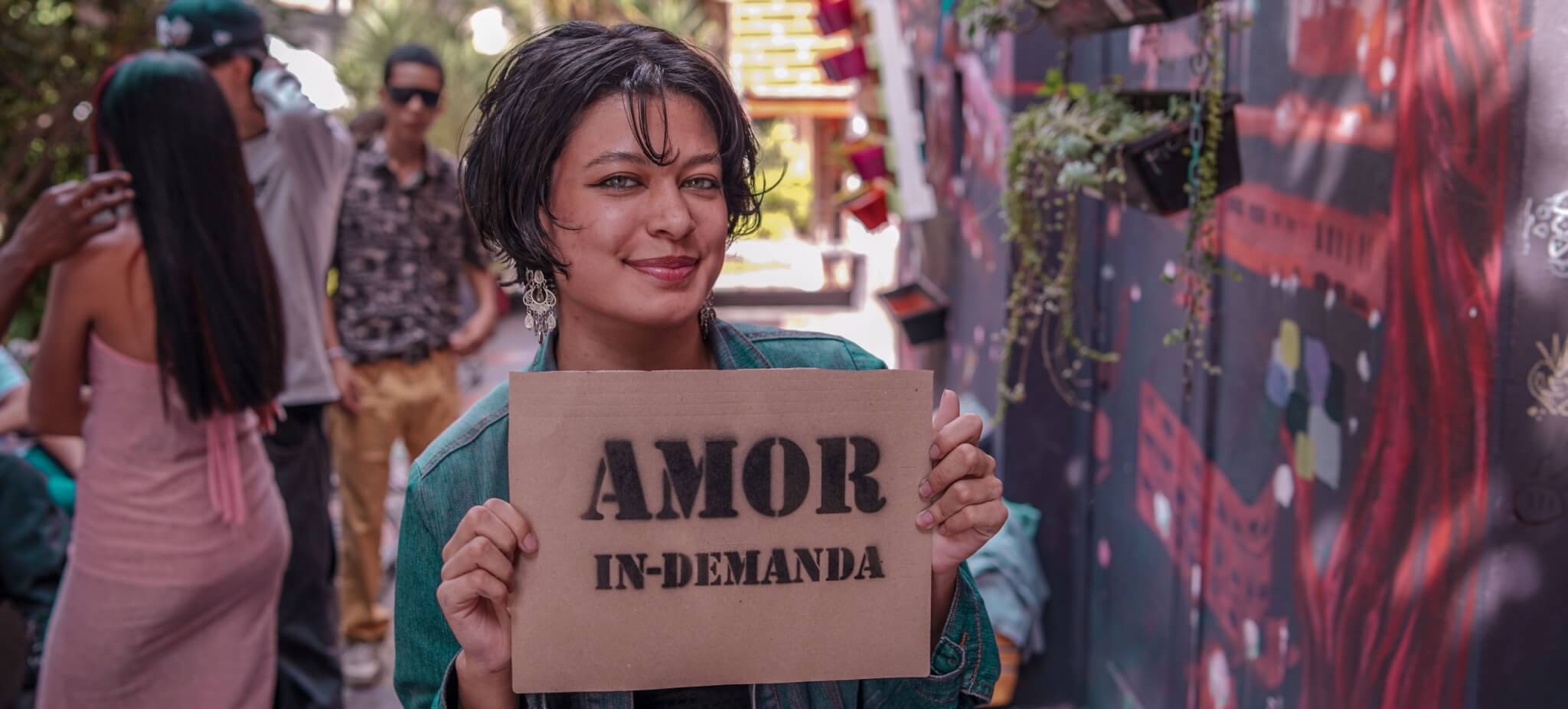

En medio de la complejidad para encontrar asidero, existen espacios que aportan luz ante una situación que se muestra caótica y enmarañada; que parten de sus necesidades sentidas, como los Círculos de Cuidado que ocurren en Casa Morada los martes por la tarde. Cerca de veinte jóvenes se reúnen para hablar, escuchar, aprender y crear en torno a un tema concreto atravesado por la perspectiva de género, los cuidados y la salud mental. Las temáticas son variadas, desde la moda o la descolonización del cuidado hasta el fútbol y su relación con las violencias de género, la biodiversidad y la alimentación, hasta el suicidio y sus motivaciones. Aquí se comparten espacios, reflexiones, saberes y comida. Las y los participantes entran y salen. Todo está en movimiento mientras la conversación y la co-creación fluyen de forma dinámica y natural.

Para contextualizar, nuestro proceso de investigación nos mostró que muchos adolescentes necesitan, antes que intervención, un lugar seguro

donde estar. Así nacieron las Casas Culturales Morada: espacios de refugio, expresión y pertenencia. Allí, acciones pedagógicas como los Círculos de Cuidado no solo acompañan, también nos permiten profundizar en la comprensión de sus trayectorias, emociones y decisiones. Además de gestión psicosocial individual, los Círculos de Cuidado son espacios para la gestión colectiva permitiendo procesos creativos y construcciones conjuntas Para poder comprender los círculos y sus dinámicas hay que verlos como una parte de un proceso mucho más amplio, pues, a través de otros espacios de conversación como “Los lunes de debate”, “El Cineclub” y “Cabina abierta” , las y los jóvenes hacen reflexiones y preguntas sobre formas de ver, sentir, hacer y habitar. Comprendemos la incapacidad de resolver asuntos estructurales como el cambio climático y la economía nacional; se trata de abrir escenarios para poner en voz alta esas preocupaciones sin minimizarlas o perderse en el nihilismo, e identificar acciones de las que cada quien sí puede encargarse.

En los Círculos de Cuidado se construye un espacio seguro, horizontal y afectivo, donde adolescentes y jóvenes pueden hablar con libertad sobre lo que viven y sienten.

Allí se abordan temas como la salud mental, el deseo, la violencia, el cuerpo, el territorio y el futuro, desde una conversación sin jerarquías ni juicios. Estos encuentros están atravesados por el vínculo, la escucha activa y la validación, y se sostienen en la espontaneidad y la confianza construida colectivamente.

En este ambiente, muchas y muchos jóvenes expresan con claridad experiencias de malestar emocional, pensamientos suicidas, angustias profundas y sensación de soledad. También comparten lo que enfrentan fuera: vacíos familiares, violencias estructurales, ausencia de redes de apoyo y respuestas institucionales que no solo son insuficientes, sino también inaccesibles o estigmatizantes.

Desde Casa de las Estrategias, entendemos que estos espacios no solo acompañan y cuidan: también nos permiten comprender realidades complejas que muchas veces no logran ser acogidas por las rutas formales de atención ni por los lenguajes técnicos de la política pública. Lo que se escucha y comparte allí alimenta nuestras preguntas de investigación, orienta nuestros análisis y da sentido a nuestras propuestas.

Por eso afirmamos que los procesos pedagógicos que sostenemos en Morada no son ajenos a nuestra labor investigativa. Son parte central de nuestra ética de trabajo: una que parte del vínculo, del reconocimiento de los jóvenes como interlocutores legítimos, y de la convicción de que el conocimiento se construye en el territorio, con quienes habitan las preguntas.

Con todo, y al comprobar que son situaciones compartidas que trascienden el ámbito individual, se promueve una reflexión dirigida a preguntarnos al resto de la sociedad qué podemos ajustar a nivel estructural para que estos fenómenos estén tan extendidos y para que no se estén dando a nivel institucional respuestas efectivas y accesibles ante estos sentires.

Reflexiones que nos dejan los Círculos de Cuidado

Los males, dolencias y necesidades de las juventudes son mayores de los que pueden abordarse con una estrategia. Pero estas juntazas enmarcadas en una estrategia psicosocial sirven de refugio, de abrazo, de acompañamiento. Es la materialización de un tipo de respuesta colectiva y creativa a través de espacios de encuentro que se vuelven necesarios para abordar temáticas relacionadas con la salud mental de las juventudes desde el pensamiento de otras expectativas de existencia y cuestionar las violencias estructurales que afectan los vínculos y las posibilidades de la vida humana.

Es también la expresión del lugar desde el que debe surgir la pregunta urgente sobre los dolores y angustias de adolescentes y jóvenes, favoreciendo espacios que reconozcan el valor de todas las miradas y sentires. Por ello, es necesario alejarse de posturas adultocéntricas restringidas a una visión de la juventud como futuras personas adultas, valorando únicamente los riesgos potenciales de su malestar socioemocional por sus impactos futuros, obviando las implicaciones presentes.

La reflexión debe ser general, y en particular la reflexión y acción debe realizarse por parte de los actores públicos. Una reflexión y acción que parta de la apertura y la compasión, alejándose de los prejuicios sobre las y los adolescentes que crea una mirada de la juventud como objetos homogéneos sin voluntad para sobrellevar sus angustias y superar sus desmotivaciones. Reflexión que nos lleve a preguntarnos sobre el panorama actual de rutas de acceso y atención ante las angustias de los jóvenes y sus consecuentes problemáticas de salud mental en Medellín y por qué la juventud las desconoce o las rechaza, generando sentimientos de desesperanza generalizada.

Las respuestas institucionales deben, por lo tanto, generarse desde una perspectiva integral que tenga en cuenta las condiciones económicas, sociales, culturales e identitarias de las y los adolescentes en sus situaciones de salud mental y sus contextos familiares y comunitarios, sin separar el mundo interior del entorno ni de las condiciones materiales. Y, además, realizar esfuerzos por entender, atender y acoger estas realidades desde el compromiso y la compasión, legitimando las emociones sentidas adoptando una postura abierta y flexible.

La reflexión lleva a pensar sobre los riesgos de no hacerlo. Cómo este desconocimiento de las realidades juveniles y esta desatención se traducen en la inexistencia de una red de apoyo y entendimiento desde lo público, lo que conlleva graves implicaciones para las y los jóvenes de hoy y para la sociedad en su conjunto. Dentro de estas implicaciones, nos gustaría finalizar destacando las posibles consecuencias sobre el consumo. Esta parte de la relación directa entre problemáticas de salud mental y consumo, relación estrecha que se da de forma bidireccional: si bien el consumo puede agudizar y poner de relieve enfermedades de salud mental, observamos como entre los principales motivos de consumo se encuentran sentimientos tales como la tristeza, la depresión, el aburrimiento, la soledad, la angustia, la rabia, el desespero, el miedo o el malgenio (Casa de las Estrategias, 2022).

Vemos así el consumo como medida para contrarrestar la vulnerabilidad psicosocial – algo sobre lo que profundizamos en la cápsula “Jóvenes y drogas: El baile de los tristes” – vulnerabilidad que como venimos reiterando, está siendo leída y atendida desde un lugar que no se corresponde a las realidades y cotidianidades de los y las jóvenes, imposibilitando así políticas públicas integrales que se construyan con las juventudes y no sobre ellas.

Bibliografía

Acuerdo 012 de 2020 [Concejo de Medellín]. Por medio del cual se crea la Política Pública de Salud Mental y Adicciones del Municipio de Medellín, se derogan los Acuerdos 64 de 2005 y 05 de 2011, y se dictan otras disposiciones. 9 de noviembre de 2020. Gaceta Oficial No. 4792.

Casa de las Estrategias. (2022). Ciudades sin miedo.

Casa de las Estrategias. (2024). Editores de Ciudad: Medellín hackeada por sus adolescentes.

Duarte, C. (2012). Sociedades adultocéntricas: sobre sus orígenes y reproducción. Última Década, 20(36), 99-125.

Ley 1616 de 2013. (23 de Enero). Por medio de la cual se expide la Ley de Salud Mental. Diario Oficial No. 48.654.

Medellín Cómo Vamos . (2023). ¿Cómo va la calidad de vida de los jóvenes en Medellín? 2022.

Medellín Cómo Vamos. (2024). Informe de calidad de vida 2020-2023.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2023). Encuesta de Minsalud revela que el 66,3% de los colombianos declara haber enfrentado algún problema de salud mental.

Observatorio Nacional de Convivencia Social y Salud Mental. (2024). Indicadores salud mental por edad.

Zamora, D. C., Suárez, D. y Bernal, O. (2019). Análisis de las necesidades y uso de servicios de atención en salud mental en Colombia. Revista de Salud Pública 21(2), 175-180.